数字经济时代,城市级智算中心正成为AI与产业深度融合的主阵地。北京作为全国AI产业高地,聚集超2400家人工智能企业,建成多个算力中心与数据平台,推动技术向制造业、医疗等场景深度渗透。

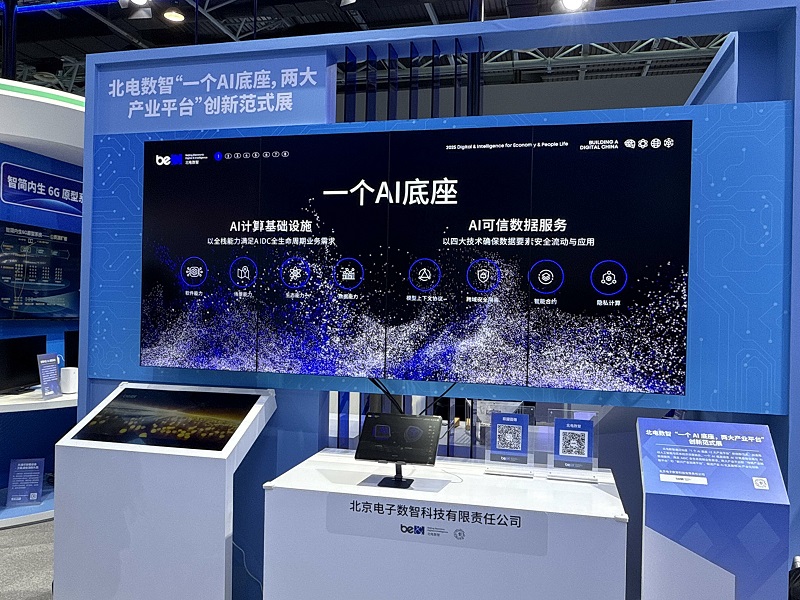

然而算力瓶颈、数据壁垒、模型与场景错配等挑战,制约着AI规模化落地与产业深度融合。如何让AI真正穿透产业肌理、释放新质生产力?北电数智以“城市级AI基础设施”为支点,探索出“一个AI底座,两个产业平台”的创新模式,为城市级AI生产力范式提供实践样本。

传统算力建设往往陷入“烟囱式”困境:企业自建算力中心成本高昂,国产芯片生态碎片化,跨行业数据难以互通。

北京是国内人工智能大模型人才、技术、产业最密集的地区,创新资源的高度集聚,呼唤着算力、数据等AI基础资源的丰沛供给与合理调配。《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》明确提出,要改变智算建设“小、散”局面。

在此背景下,城市级智算中心成为破局关键。北电数智打造的北京数字经济算力中心,通过高性能“异构计算平台”“星火·国产算力AI原生适配认证”技术体系,提供从芯片选型到算力配置、场景适配的最优算力方案。

更深层的变革在于数据要素的价值激活。高质量的AI数据是支持“AI工厂”高效运营的核心燃料,北电数智通过打造行业领先的可信数据空间底座,提供覆盖数据存储、开发、可信使用、流通、托管等环节的可靠AI数据服务,解决垂直场景数据难以流通与使用的问题。可信数据服务保障数据安全流通,让尚未开发的高价值数据得到充分应用。

北京发布大模型、备案上线大模型数量均占全国近一半。面对大模型应用井喷,北京数字经济算力中心依托千P级算力集群,整合垂类模型矩阵和共性技术平台,为模型与场景的适配难题提供了系统性解决方案。AI工具链与垂类模型矩阵,让企业可快速调用预制能力,避免重复造轮子。

当前,北京已形成新一代信息技术、医药健康等3个万亿级和7个千亿级产业集群,深入实施“人工智能+”行动,加快赋能千行百业。

当AI进入产业深水区,通用化技术与差异化需求的矛盾愈发凸显。传统产业受制于场景适配壁垒,新兴产业困于技术验证成本,亟需系统性解决方案链接技术供给与应用需求。

北电数智以“传统产业升级+新兴产业加速”双平台引擎加速AI与实体经济的深层次地融合,推动产业AI化和AI产业化发展。

传统产业赋能平台聚焦打造AI生产力引擎,将AI能力转化为新质生产力,加速AI进入工作流,推动产业、城市、企业服务的“AI+”发展。在医疗领域,中日友好医院引入“樱智・α专病大模型”后,提升临床诊疗效率、精进诊疗精度;在朝阳AIGC视听创新中心,AI正重构生产范式,使影视制作从前期策划至后期制作的全流程效率都能获得显著提升。

北电数智首席技术官谢东介绍:“多数公司只提供算力或者模型服务,而我们通过嵌入行业内部的流程知识体系,使用AI对行业进行流程重构、决策支持、服务再造,帮助传统行业降本提质增效。”

新兴起的产业加速平台则聚焦构建“AI进入物理世界”的共性技术体系,为关键环节提供技术支撑,助力AI原生业务加速提效。在无人驾驶领域,平台构建港口、矿区等垂直化训练场,加速多式联运与低空物流场景的技术验证与商业化落地;工业场景中,具身智能仿真训练场通过多环境模拟,提升机器人适应复杂工业环境能力。

真正的AI普惠需要打破技术垄断,构建共建共享机制。北电数智致力于打造开放技术平台,提供开放的API接口和开发工具包,降低技术使用门槛;举办开发者大赛,激发创新活力;与行业龙头合作,共同开发行业解决方案,通过这一些破局技术壁垒、激活协同生态的方式,吸引开发者、勇于探索商业模式的公司和行业伙伴共同参与,推动技术平权从技术接入的平等走向价值创造的普惠。这种开放平台模式扩大了技术的应用边界,也让创新的红利惠及更多市场主体。

开放的技术生态需要开源与合作的持续赋能。北电数智热情参加国际开源社区,发布自主开源项目,吸引全球开发者贡献代码。同时与高校、科研机构和初创企业合作,构建技术生态,形成创新合力,打破技术孤岛,实现价值共创。

生态重构的终极目标是“价值共生”。北电数智战略与市场负责人杨震表示,公司将技术向善作为价值锚点,把让百姓体验到人工智能带来的福祉作为追求:“人工智能不应该仅仅是算法模型,还包括价值导向。为什么我们要做‘一底座两平台’?就为了整个产业贡献价值,让人工智能技术切实普惠于民。”

北电数智以“AI产业生态的链接者”与“AI工业化发展的推进器”为自我定位,通过打造面向未来的底座和生产力引擎,加速第四次工业革命的到来。在此进程中,北京数字化的经济算力中心为城市智能化提供可复制方案。北电数智以其为标杆,通过建设区域人工智能智算中心,推动全国区域产业升级与数字经济向百万亿级规模跃迁。

当AI技术浪潮席卷全球,北电数智坚定传承北京电控产业报国初心,始终以承接国家重大需要、解决产业高质量发展痛点为公司发展路径,以自主可控技术筑牢数字中国底座,构建产学研用融合创新生态,让未来每个人、每个组织都可以轻松使用多种形态的人工智能服务,让AI无处不在。

3月27日,2025中关村论坛在京正式开幕,以“新质生产力与全球科学技术合作”为主题,共议科学技术创新培育新质生产力,为全世界创新发展提供新思路。

作为着眼于数字化的经济、AI产业布局的高科技企业,论坛期间,北电数智打造的“1个AI底座+2大产业平台”创新模式取得的多项产业化成果重磅亮相,彰显了“北京AI新底气”在全球科学技术竞争中的硬核实力,借此向全球输出“北京经验”。这种以基础设施驱动产业生态繁荣的模式,或将成为中国数字化的经济迈向百万亿规模的关键引擎。(李欣哲)

2025年3月,国家重大科学技术基础设施——子午工程二期正式通过验收,建成了国际上总实力最强的空间天气地基区域监测网络。

地磁暴,是由太阳表面活动引起的地球磁场全球性剧烈扰动现象。据中国气象局国家空间天气监测预警中心消息,受5月31日太阳爆发活动影响,北京时间6月1日14时至2日14时,先后出现了6小时特大地磁暴。

中外科学家团队在广东省肇庆市怀集县取得四足类足迹的重要发现,首次记录了华南白垩纪地层的哺乳形类及恐龙足迹组合。

“如果你是一名文科生,将有机会学习数学和计算机,将来有几率会成为人工智能方面的研究生”,这是不久前,复旦大学教育教学改革发布会上传出的消息。

冬虫夏草学名叫“中华线虫草”,其实是一种寄生蝙蝠蛾幼虫的真菌。线虫草在白垩纪就已经寄生蚂蚁的基干类群,学会了“操控蚂蚁”,而这类寄生蚂蚁的线虫草,正是如今最繁盛的一支。

来自NASA的3位科学家分析了2020—2024年间坠落地球的523颗“星链”卫星在不同太阳活动水平的轨道变化。美国《商业内幕》网站报道称,很多科学家担心“星链”卫星可能会以人们尚不了解的方式破坏大气层。

天气越来越热,我们中医院急诊西北角的药膳坊门前,同样“火热”。现在,“中医药+餐饮”在很多地方越来越火,药膳面包等产品吸引了很多消费者,也带动了更多人了解中医药知识和养生理念。

传统人工智能研究聚焦于物体识别准确率,却鲜少探讨模型是否真正“理解”物体含义。

为满足小农户的粮食干燥需求,该所联合国内多家单位研制出智能化可移动牵引式烘干机。

近日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,提出以满足企业绿色用能需求、提升新能源就近就地消纳水平为目标,建设绿电直连项目。

地处浙皖赣三省交界处的钱江源—百山祖国家公园候选区,由衢州市开化县的钱江源园区与丽水市的百山祖园区组成,总面积约747平方公里。

为发挥警示作用,切实推动问题整改,第三轮第四批中央生态环境保护督察9日对第一批典型案例进行集中公开通报。

6月8日,国产人形机器人携手机器狗攀上湖北燕矶长江大桥,挑战在全球最长猫道上行走。

夏日,生机勃勃,在北京市温榆河公园“生态心”区域,这里没有人工干预和打理,一切都在“野蛮”生长。

日前,位于重庆巫山的五里坡管理中心在科研监测中发现了2个新属共8个新物种,这是继2022年发现4个新物种后该中心在五里坡国家级自然保护区再次发现新物种。